| |

||||||||||||||

|

J鉄局TOP>珍車ギャラリー>国鉄 マヤ43 1

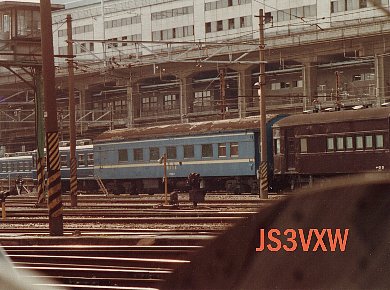

事業用客車とは一般旅客や手小荷物の輸送ではなく鉄道事業体がその運営上必要な業務を行う車両です。 ブルートレインの冷房電源を供給するエンジンを搭載した電源車もその一例ですが、 その他、車両や軌道の試験車。職員を最寄りの駅まで送迎する職用車。工事の仮宿舎となる工事車。 職員の巡回診療にあたる保健車。職員に機械などの構造操作などを教える教習車。 そして事故などの際、人員.資材などを運ぶ救援車など様々なものが存在しました。 昭和51年には国鉄に352両も存在したこれらの車両ですが、 現在JR各社とも電源車を除くと、ほとんどこれらの車両は存在していません。 なぜでしょう。答えは簡単、今となっては、何でも自動車で用を足せるからです。 先日の尼崎の事故でも救援車の出番はありませんでした。 さて、 この手の裏方用車両に新車を使うことは前述の電源車、及び試験車以外はあまり考えられません。 余剰の車両を再利用するケースがほとんどです。 でもって余剰の車両といえば、旧式であるか、 運用上定期運行には使いにくい試作車などの異端車(=珍車)ということになるでしょう。 もともと事業用車両自体がすでに珍しい存在なのですが、 その種車となると、輪をかけたくらい、びっくりする過去をもつものが存在するのです。 使用頻度の低いこれらの車両は酷使されない分、結構長生きするものが多く、 車両配置表などで存在は確認できるのですが、いざ撮影となると、車庫や工場の一角で、 人知れずじっとしていることが多く、なかなかお目にかかることができないものです。 幸運にもたまたま外から撮影できる時以外は、特にお願いするか。 イベントなどの開放日を狙うしかないのです。 イベントといえば、開場とともにマニアは鉄道用品のコーナーへむかってダッシュしますが、 私は珍車にむかってダッシュします。人がいないうちに写真撮影をするためです。 前置きが長くなりましたが、今回の珍車はマヤ43です。 教習車という位置付けですが、そのルーツをたどると、1等寝台車マイネ41に辿り着きます。 客車の歴史をひもときますと、戦前戦後と35系が生産された後、42系が後継ということになりますが、 42系は台車を鋳鋼製台車であるTR40タイプに変更しただけですから、 純粋に戦後型といえるのは、S25年に登場した43系ということになるでしょう。 客車マニアの方から「それならS26年だよ。」とご指摘を頂きそうです。 確かに代表選手であるスハ43形はS26が製造初年です。 たいてい一番生産数が多いハザ(3等座席車)からその系列がスタートするので それでもいいのですが、 43系の場合はマイネ41が、一年先行して新製されたので、 あえてS25とさせていただいたというわけです。 それはさておき、戦後の混乱まだ覚めやらぬ中、なぜ1等寝台車なのでしょうか。 いったい誰を乗せるというのでしょう。そうですアメリカさんです。 GHQの命令によりハザの生産が凍結される中、マイネ41は、白帯車(連合軍専用車)として登場します。 完全切妻の車体に鋳鋼製台車と43系の基本を押さえた車両です。 主に外国人観光団用として活躍した後、S30、3等級制廃止によりマイネはマロネに改称されます。 後、S39には、うち6両に対し近代化工事がなされます。 複層ガラスの固定窓に台車もエアサス付のTR40Dに振り返られ、 オロネ10並の車両となり、面目を一新したわけです。 とはいえ並べてみればやはり古くささの目立つ旧型の悲しさ。10年後には引退することになります。 しかし元はといえばGHQの肝煎りで作られた1等車。しっかりと作られていたのでしょう。 うち2両(23.24)が高砂工場で再整備。 吹田貨物区の列車掛教習用として、宮原機関区EL乗務員教習用として 新形式事業用車両 マヤ43 1.2が誕生することになったのです。 参考文献;「スハ43系客車のプロフィール」 小野田滋氏 鉄道ピクトリアル #449 1985.6  マヤ43 2 宮原機関区 マヤ43 2 宮原機関区 |

|||||||||||||