J鉄局TOP>珍車ギャラリー>JR四国 トラ152462

J鉄局TOP>珍車ギャラリー>JR四国 トラ152462 「清流しまんと号」用トロッコ車両(JR四国所属)

| トラ152462 | 84年 月 | 多度津工場改造 | |

|---|---|---|---|

| 長さ(m) | 幅(m) | 高さ(m) | 自重(t) |

| 8.010 | 2.765 | 3.887 | 10.5 |

| ブレーキ | 定員(座席) | 冷房機 | 台車() |

| KC | 40(40) | なし | 2段リンク |

*種車のトラ45000はS36〜S38にかけて製造された汎用の無蓋車。

S53〜57にかけて。床を鋼板から木製に変更した車両は10万台の番号をプラスしている。コトラ。

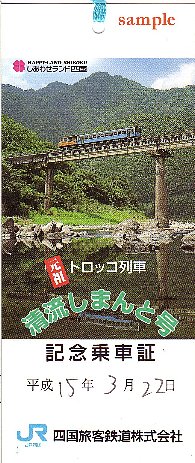

------トラ152462 03.3.22 窪川駅

日本初のトロッコ列車(清流しまんと号)

経営が厳しいローカル線にあってその救世主的存在となっているのが、トロッコ列車です。ローカル線は、おおむね人家の少ない辺鄙なところを走る分、大自然をバックに美しい渓谷や海岸線近くを走ることが多く、

車窓からの眺めこそが、その旅のたのしみとなっています。

鉄道は本来、目的地へと旅客を運ぶのが使命ですが、移動すること自体が、観光という目的となりうるのが、

ローカル線の特色であり、魅力といえるでしょう。

乗ること自体の楽しさ、という付加価値をもつトロッコ列車に人気が出るのは当然といえるでしょう。

景色を楽しむというのなら、展望車というのがあります。

ワイドな窓にゆったりとした座席、そして空調の効いた快適な車両…といいたいところですが、

これでは特急車両やグリーン車と同じ発想に過ぎません。ローカル線の旅は、自然に親しむのが目的です。

窓なんか取っ払って、じかに自然を感じるのがベストというべきではないでしょうか。

加えて普段乗れない車両、たとえば貨車に乗れるというというのなら、それも興味津々、楽しみとなります。

そこに気がついて、貨車を改造。初めてのトロッコ列車を運行したのが、国鉄 予土線です。

元来、トロッコといえば、鉱山やトンネル採掘の工事現場などで、鉱石や土砂を運び出す貨車を意味します。

当然人間は乗車しないのが、大前提の車両です。

しかし人は、あまのじゃくなもので、乗ってはいけないものだからこそ、乗りたいという思いがわき上がってくるものなのです。

芥川龍之介の小説『トロッコ』の一節を見てみましょう。

『小田原熱海間に、軽便鉄道敷設の工事が始まつたのは、良平(りやうへい)の八つの年だつた。良平は毎日村外(むらはづ)れへ、その工事を見物に行つた。工事を――といつた所が、唯トロツコで土を運搬する――それが面白さに見に行つたのである。

トロツコの上には土工が二人、土を積んだ後に佇(たたず)んでゐる。トロツコは山を下るのだから、人手を借りずに走つて来る。煽(あふ)るやうに車台が動いたり、土工の袢纏(はんてん)の裾がひらついたり、細い線路がしなつたり――良平はそんなけしきを眺めながら、土工になりたいと思ふ事がある。せめては一度でも土工と一しよに、トロツコへ乗りたいと思ふ事もある。トロツコは村外れの平地へ来ると、自然と某処に止まつてしまふ。と同時に土工たちは、身軽にトロツコを飛び降りるが早いか、その線路の終点へ車の土をぶちまける。それから今度はトロツコを押し押し、もと来た山の方へ登り始める。良平はその時乗れないまでも、押す事さへ出来たらと思ふのである。

(中略)

「さあ、乗らう?」

彼等は一度に手をはなすと、トロツコの上へ飛び乗つた。トロツコは最初徐(おもむ)ろに、それから見る見る勢よく、一息に線路を下り出した。その途端につき当りの風景は、忽(たちま)ち両側へ分かれるやうに、ずんずん目の前へ展開して来る。――良平は顔に吹きつける日の暮の風を感じながら殆ど有頂天になつてしまつた。』

−トロッコへの憧れに、とうとう子供たちだけでトロッコに乗ってしまう主人公 良平なんですが、

この後、土工に見つかって命からがら逃げてゆくことになります。

怖い思いをした良平は、もう二度とこんなことはするまいと思うのですが、

私には、良平のトロッコに憧れる気持ちが、とてもよくわかります。

新車を作るだけの余裕はないが、貨車なら大量の余剰車両が発生していた

新車を作るだけの余裕はないが、貨車なら大量の余剰車両が発生していた当時の事情が背景にはあったと思うのですが、

国鉄が、貨車に目をつけたのは、凄いことだと思います。

とはいえ、貨車に人を乗せるということの問題点は山ほどあります。

たとえば、どこから乗り込むんだ。ということに始まって、

転落防止の柵や、トンネル内での明かりも必要だということになってゆきます。

とりわけ安全面での問題点はおろそかに出来ません。

貨車にモノを積み込むときには、バランスを考えて積み込みます。

しかし、旅客はモノと違ってじっとしているとは限りません。

眺めのよいほうに一斉に移動することも考えられます。

しまんと号では、最悪の場合でもバランスを保てるように、

台枠に2トンの死重を積み込んでいます。

車体の振動も客車とは、比較にならないくらい大きいので、

板バネを柔らかいモノに取り替えました。

また屋根には、テトロン製の帆布が取り付けられているのですが、

落石があっても抜け落ちないように、ゴルフ用のネットを下に貼り付けています。

ここまでの配慮をしている以上、もはや貨車そのものではないわけですが、

「貨車に乗っている」という野趣は、四万十川の美しい眺めと共に、好評を博します。

以後、国鉄/JRのみならずローカル私鉄でも、日本全国でトロッコ列車が運行されます。

しまんと号のノウハウが活かされていることはいうまでもありません。

種車となる、貨車(無蓋車)が絶滅状態となってゆく中、

トロッコ車両の種車も気動車、そして電車と変化してゆきます。

JR四国のキクハ32_500や高千穂鉄道のトロッコ神楽号は新車です。

乗り心地もよくなりました。トロッコ神楽号に乗ったのは、05年の夏休みでしたが、

ガラス窓がはめ込まれ、クーラーが効いていました。

これはこれでいいのですが、もうトロッコとはいえない気がします。

私は、中学生の時、SL(8620形etc)の撮影のため、和歌山機関区を訪ねました。

和歌山線の田井ノ瀬駅から、延々歩いていったのですが、帰りには、なんとSL(C58)の運転台に乗せてもらえました。

和歌山駅まで、ものの数分です。でも、夏のことでしたから、ボイラーの熱で、たまらなく暑かったのを覚えています。

また、狭っ苦しくて身の置き場に困るほどでしたが、乗れないと決まったものである

SLの運転台に乗れたというのは、エキサイティングな、決して忘れられない貴重な思い出です。

前述したように「しまんと号」は、もはや厳密には、貨車とはいえません。

しかし、そのゴツゴツした乗り心地と、貨車のスタイルをそのまま残してくれていて、

普段、乗れない車両である貨車に乗れる楽しさが、この、清流しまんと号にはあります。

そんな しまんと号だからこそ、

美しい清流、四万十川の思い出を、いっそう印象深いものにしてくれるのではないでしょうか。

----------------------------キハ54_12 03.3.22 窪川駅 --------------

トロッコ車両を牽引します。2エンジンタイプの高出力車です。

| 鉄道写真管理局 珍車ギャラリー(JR/JNR)へ (私鉄/都市鉄道編)へ 鉄道切符管理局 ローカル線切符紀行へ リンク集へ 鉄道資料室へ |

||