| 2007.7.22UP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

J鉄局TOP>珍車ギャラリー>西武鉄道山口線 B15 蓄電池機関車

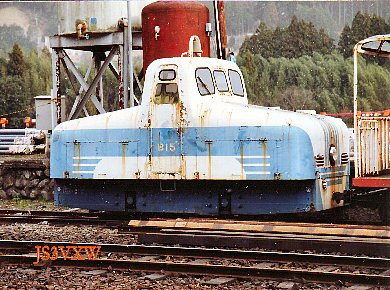

おとぎの国を飛び出した最後のバッテリーロコ B15(蓄電池機関車)西武鉄道山口線は現在、新交通システムに変更され、すっかり様変わりしてしまいましたが、もとはといえば、昭和25年8月に開業した西武遊園地前−山口信号所間(2.5km)を、762mm軌間のレールで繋ぐ「おとぎ電車」がそのルーツです。 これは、遊園地の乗り物と同様の扱いでしたが、その後、山口信号所−ユネスコ村1.1kmを延長、昭和27年7月には地方鉄道には変更されました。さりながら、「おとぎ電車」の名前からして、元来、観光鉄道としての趣の強い路線です。SLを走らせていたこともありました。 さて、その開業に際して、新造された動力車は、電車やSLではなく、蓄電池機関車だったのです。 蓄電池機関車は、排気ガスを出さないことから、鉱山の坑内やトンネル工事の現場など専用線では重宝がられていますが、地方鉄道の動力車としては、極めて珍しいものです。山口線はトンネルが主体の路線ではないだけに不思議でなりません。 (ちなみに おとぎ電車は関西にもありました。宇治川沿いに走っていた列車は山口線の列車とよく似ています。ただこちらは、ポール集電の凸型電気機関車でした。) 蓄電池機関車の車体形状は、全て凸型で、2形式6両存在しました B1形は120V(60V×2)の蓄電池をもつ機関車で全長4.53mと小型です。昭和25年に保谷にある検車区で作られました。 B11形は、蓄電池を160V(80V×2)にパワーアップしたもので、B11の昭和26年から、B15の昭和35年まで製作は9年にわたっています。 スタイルにも変化が見られ、やはり最終機であるB15はそれなりに洗練されたものとなっているように思われます。 それにしても電圧が低いと思われませんか。 路面電車にしても架線電圧は650V が普通です。 16.8tのタンコロ(江ノ電108号)は、45Vで動いたかつて、某テレビ局が、乾電池で電車(江ノ電108号)を動かすという企画をしました。その際、UM-1アルカリ電池を6000個用意して、これを400個ずつ直列にして600Vの電源を用意したそうです。 でも、直流直巻電動機は、起動時において、高い電圧を必要としないのです。 実際には、1列30個を200組並列にして繋いだものを用いました。 つまり45Vです。起動時の電流は30Aであったそうですが、16.8tのタンコロ(江ノ電108号)は、45Vで動いたわけです。 もっとも加速していくためには、電圧を高めていかなければなりませんが、かつての山口線は遊覧鉄道です。 最終的には並列の蓄電池を直列に繋ぎ直して160Vとし、これで出せるスピードでよし。ということだったのです。 大井川鉄道に引き取られるという謎でも西武球場ができて、事情が変わりました。蓄電池機関車や蒸気機関車では、とても一時に、また大量に、乗客をさばくことはできません。 前述のように新交通システムに後を託して、昭和59年5月。山口線のさよなら運転を機に蓄電池機関車は引退することとなりました。 そして、そのうちB13.とB15が客車4両(22.24-26)とともに大井川鉄道に引き取られることになったのです。 それにしても不思議な話です。 大井川鉄道は、本線はもちろん、井川線も1067mm軌間で、762mm軌間のナローゲージではありません。改軌して使おうとしたのでしょうか。 蓄電池機関車は、当然充電しなければ動きません。 B15の場合、80Vの蓄電池を充電するのに10時間かかりました。それで客車3両を従えて5〜6往復。 つまり約40kmほどしか運行できませんでした。これでは、とても25.5kmある井川線を往復することは不可能です。 結局、千頭駅で留置されたまま、いつしかその姿は消えてしまいました。 ウィキペディアによると浜松市の宗教団体に引き取られたとのことでしたが、その実態はよくわかりませんでした。 ここ10年来の電池の進歩はめざましく、電化路線で充電した電車が、そのまま非電化区間で走行するということも夢ではなくなりつつあります。 そんなわけで高性能な蓄電池機関車が、生まれてくるかもしれません。 でも、それはもう「おとぎの国」の機関車ではないように思われます。   参考文献;私鉄電気機関車ガイドブック 杉田 肇氏 誠文堂新光社 1977.2 ;「西武鉄道の電気、蓄電池機関車」吉川 文夫氏 鉄道ピクトリアル No230 1969.11 ;「乾電池で電車を動かす話-電車まんだら2−」鉄道ジャーナル No486 2007.4 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 鉄道写真管理局 珍車ギャラリー(JR/JNR)へ (私鉄/都市鉄道編)へ 鉄道切符管理局 ローカル線切符紀行へ リンク集へ 鉄道資料室へ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||